最近,不少建筑企業(yè)發(fā)現(xiàn)一個變化:優(yōu)秀建造師越來越“貴”了,出場一次的成本明顯上漲。不是市場瘋了,而是政策變了。起點是江西省住建廳發(fā)布的一份新通知——《江西房屋建筑和市政施工招標投標管理辦法》。其中最引人關(guān)注的,就是對項目負責(zé)人答辯環(huán)節(jié)的詳細要求。從文字上看只是多了一場“答辯”,但實質(zhì)上,它改變了建造師在投標過程中的地位,也改變了企業(yè)對人才的認知。

?

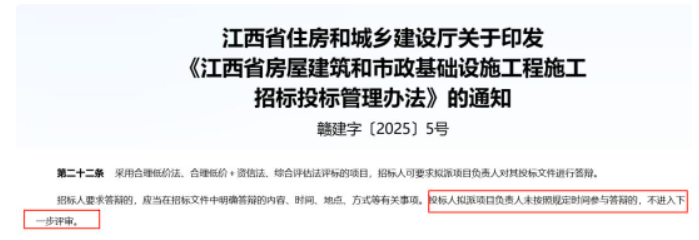

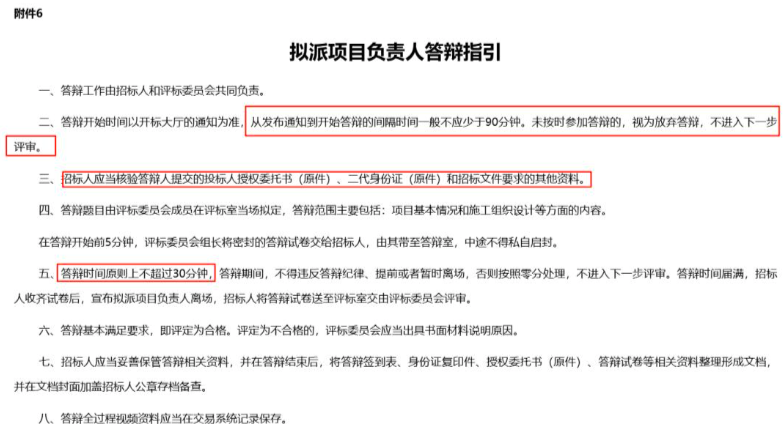

以宜春為例,新規(guī)直接把建造師答辯推到了舞臺中央。不是所有項目都強制要求答辯,但只要招標文件里明確寫了,項目負責(zé)人必須到場,而且必須本人親自答辯,不得由他人代替。適用范圍涵蓋合理低價法、綜合評估法等主流評標方式,基本把市場主流項目全包了進去。更嚴的是答辯的執(zhí)行細節(jié):建造師若未到場或遲到,項目直接被淘汰;想找人頂替更沒戲,現(xiàn)場要核驗身份證、授權(quán)書原件,任何“走過場”行為都被堵得死死的。答辯題目現(xiàn)場臨時抽取,重點聚焦項目情況和施工組織方案,根本不給背稿混分的空間。從通知發(fā)出到答辯現(xiàn)場,留足90分鐘準備時間,既保證公平,也杜絕應(yīng)付。30分鐘的答辯中不允許擅自離場,一旦違規(guī),直接記零分。

?

這樣的操作,釋放出一個非常明確的信號:項目負責(zé)人不只是個“證件”,而是必須真實參與、有能力當場作答的“項目大腦”。靠證混資質(zhì)、掛名騙中標的老套路,在新規(guī)面前寸步難行。

?

更重要的是,宜春不是個例,而是全國趨勢的縮影。上海早在之前就明確規(guī)定,對投標企業(yè)數(shù)量超過50家的重點項目,項目經(jīng)理必須到場答3道與項目緊密相關(guān)的專業(yè)問題,考驗其對整體施工方案的把控力。大連基本實現(xiàn)項目答辯常態(tài)化,幾乎所有投標項目都要求建造師現(xiàn)場陳述,防止“紙上談兵”;寧波則要求項目經(jīng)理常駐本地,并能在兩小時內(nèi)到場參加臨時答辯,甚至把遲到記入企業(yè)信用考核,進一步壓實人證綁定。

?

可以說,建造師現(xiàn)場答辯已成為行業(yè)的新“硬指標”。這就像一塊試金石——你真懂行、真參與過項目,一答便知;你只是掛證或借名,那現(xiàn)場就原形畢露。答不上項目基坑支護如何設(shè)計、講不清雨季施工怎么防護,這樣的人怎么可能管好一個工地?評標委員會不再只是翻閱紙面材料,而是通過問答來檢驗這位建造師是否真的具備“項目執(zhí)行力”。

?

于是我們看到了建造師市場的“價值倒掛”開始扭轉(zhuǎn)。過去證書等級就是市場價格的決定因素,能掛幾個證、能注冊幾個項目就代表能力。但現(xiàn)在,真正有經(jīng)驗、有能力、能獨立講清施工組織邏輯、應(yīng)急方案、質(zhì)量控制點的“實戰(zhàn)型建造師”,才是企業(yè)愿意高價爭搶的核心資源。換句話說,證書不再決定一切,能力和現(xiàn)場表達才是入場券。

?

對企業(yè)而言,也沒有選擇余地。想中標,項目經(jīng)理必須出場答辯;想答得過,就必須派真能人。再也不能靠一紙證書過關(guān)斬將了,建造師的答辯表現(xiàn),已經(jīng)成為能否中標的關(guān)鍵砝碼。

?

對個人而言,這則是一次真正的“價值重塑”。那些多年扎根現(xiàn)場、習(xí)慣了把施工圖紙啃透、懂工藝也懂管理的“實干派”,終于迎來屬于自己的春天。現(xiàn)在,不再是坐等企業(yè)找上門掛證掙錢,而是靠實力站上答辯臺,用專業(yè)贏得市場。

?

從宜春到全國各地,我們看到一個趨勢越來越清晰:建筑行業(yè)正在徹底告別“人證分離”的灰色操作,走向“人到、證到、能力到”的合規(guī)模式。這不僅是一場監(jiān)管升級,更是行業(yè)洗牌的信號。建造師從過去的“資質(zhì)工具人”轉(zhuǎn)型為真正的項目決策核心,這是職業(yè)含金量全面提升的開始。

?

對所有建造師來說,這次變化值得警惕也值得期待。真正有經(jīng)驗、有能力的人,將被越來越多的企業(yè)爭搶;而那些只拿證掛靠、不熟項目的人,很快就會在答辯臺上暴露無遺。在這個轉(zhuǎn)型期,是繼續(xù)混、還是精進本事,每個人都得做出選擇。未來能留下來的,一定不是證掛得多的人,而是能講得清項目、扛得起責(zé)任的那個人。

- 做獵頭顧問怎么樣 [06-14]

- 建筑企業(yè)、建筑資質(zhì)、建造師,這三者之 [07-14]

- 為什么說越早通過監(jiān)理工程師考試越好? [08-05]

- 2023年一級建筑師年薪情況如何呢? [09-05]

- 2023年二建考試會更難?如何備考? [03-09]

- 325建筑網(wǎng)十周年回饋,全場會員88 [04-17]

- 辦理325建筑網(wǎng)VIP送騰訊、愛奇藝 [11-05]

- 325建筑網(wǎng)年中會員狂歡抽4999元 [06-10]

- 關(guān)于過期掛靠信息清理的說明 [04-17]

- 【重要通知】關(guān)于325建筑網(wǎng)會員到期 [06-26]

- 一個建造師的痛苦掛證經(jīng)歷與教訓(xùn) [03-01]

- 水利部嚴查“掛證”現(xiàn)象,行業(yè)即將迎來 [02-18]

- 報考一級造價工程師有限制專業(yè)嗎? [10-16]

- 經(jīng)濟下行壓力下,掛靠為何仍成整治重點 [11-17]

- 建造師掛項目風(fēng)險大嗎? [03-17]

- 一級建造師掛靠市場現(xiàn)狀分析:價格差異 [11-19]

- 什么是資質(zhì)建筑? [10-28]

- 2025年證書掛靠行情解析:掛證嚴查 [02-07]

- 建造師掛靠如何避免陷阱? [02-14]

- 如何識別靠譜中介?建造師選擇中介的七 [01-02]

- 警惕建造師證書掛靠陷阱:7大中介套路 [08-05]

- 一建礦業(yè)工程好掛靠嗎 [03-06]

- Copyright ? 2010-2025 掛靠網(wǎng) All Rights Reserved325