關于殘疾證掛靠,我不會簡單地說好與不好,而是從不同的角度和關系做一點梳理和分析。

殘疾證掛靠怎么來的

殘疾證掛靠,來源于按比例安排殘疾人就業制度。為了讓用人單位(原則上包括行政機關)招錄殘疾人,就配套了一個殘疾人就業保障金(以下簡稱保障金)制度,即如果有用人單位錄用的殘疾人沒有達到規定的比例,則需要繳納相應的保障金。

這項政策的初衷在于讓用人單位積極錄用殘疾人,也即,殘疾人就業保障金是為了讓用人單位多錄用,少繳納保障金,繳納的保障金越多,越是違背制度的本意,甚至也可以把保障金理解為罰款。很多殘聯在高興地宣揚今年又收了多少多少的保障金,除了說明順利地讓用人單位交出“罰款”外,剩下的是突顯了這項制度的失敗。所以,看起來錄用殘疾人或繳納保障金都是法律可以接受的,但是一個是履行法律的本意,一個是因為不履行責任而被動承擔處罰,在性質上是不一樣的。

對企業而言,能避開法律政策的責任,當然是他們樂意的。而對殘疾人個人來說,不用工作也有收入也是好事,于是,掛靠就應運而生了。掛靠,實質上是“假就業”,即企業假裝錄用了殘疾人,以應對沒有按要求的比例錄用殘疾人而面臨繳納更高額保障金的負擔。

一句話,掛靠是利益勾結和妥協的結果,只有從利益上來說是可以理解的,從法律上來說是違法的,從道理上來說是無理的。

“雙贏”背后的“三輸”

不少人認為,掛靠很好,是一樁“雙贏”的好事。因為,殘疾人不用工作也可以有收入,企業也不用繳納那么多保障金,各得其所。其實,這種表面的“雙贏”,背后是“三輸”。

首先,對殘疾人而言,自甘成為默許“殘疾則無能”的代表,就意味著這些巨額的保障金如何花得更好,如何有效保障就業不關自己的事了,因為不用做事也可以有收入;用人單位則深化了“殘疾人就是無能的”的刻板印象,也可以為自己不錄用殘疾人找到了更可靠的理由——反正殘疾人做不了什么,給你點錢就可以了事。它無法讓企業正視殘疾人的工作能力與價值,而把逃避錄用責任作為一個常規做法,從而失去了創造條件錄用殘疾人的動力與能力。

我不想指責,甚至很理解掛靠的殘疾人,因為這是生存和生活所迫,這些錢對于當下來說,的確重要而迫切,也有可能因此有一點保障才可以有機會走出去。但從群體和長遠來看,也的確像是搬起石頭砸自己的腳。當我們都沒覺得沒關系,別人就更不覺得有關系了。

其次,對企業而言,除了能避開繳納保障金的責任,還能收獲什么?這實質上是一種妥協。這個保障金,應該是用來為不同特質的人改善工作環境,提升錄用不同特質人群的能力。可是掛靠的做法,幾乎斷送了這樣的機會,因為殘疾人壓根就沒在他們那里工作,是沒有事實依據和底氣去提訴求的。

況且,同樣是按比例就業政策的責任主體,行政機關可以用國家資源來代替履行責任,而自己卻通過這種見不得光的行徑來逃避責任,沒有任何積極意義。我不想提什么企業社會責任,我覺得企業對于社會責任,更多應該是積極主動的,而不是被強制的被動的,否則那些投機取巧、利益勾結會讓好的政策也難以落實。

最后,對政府而言,一邊是企業在自己的眼皮底下假裝錄用殘疾人就可以不用繳納保障金,把政策當兒戲玩,并且還要假裝殘疾人真的在就業了,在統計的時候當然也會說,企業又招錄了多少殘疾人,而背后,只不過是在玩一場政策漏洞。

另一邊是自己制定的政策促進殘疾人就業,而殘疾人卻裝假自己上班了卻默許著。每年收著巨額的保障金,卻不知道花到哪去。如今,殘疾人就業的發展,其實非常需要資金的支持。每每讓企業、單位、機構提供合理便利的時候,無不以考慮成本問題。不僅是無障礙環境的改善,合理便利的提供,還有就業培訓、就業服務方面,資源都相當的欠缺。掛靠的假就業,如果被視為真就業,已經不僅僅是自欺欺人,而是在制造著制度謊言,放任著自己的行政不作為。

自以為沒關系的有關系

一定有不少人想著:反正現在的社會就是這樣子,從政策制定到政策落實,能獲得一些錢,又不得罪誰,何必裝清高?誰認真誰就輸了。我自己也不會傻到這點常識都沒有。但仔細說來,這個制度的失敗,并不是幾個人的疏忽與放縱,而是跟每一個人的態度有關。你的一點不在乎,將固化不合理現象的基石,而弱化合理訴求的基礎。一個不好的觀念不只是自己的,還可能誤導更多人,或者成為別人也不正視問題的借口。

具體說來,這些有想法大致有四個:一是這個錢,不拿白不拿,我不拿別人也會拿,我沒必要裝清高;二是我拿的錢是企業或者是國家的錢,不偷不搶,也沒得罪誰,各得其所,有何不妥;三是我現在真的需要錢,其他途徑都太不容易了,而且有了這個錢,我出去找工作就多了一點保障了;四、每年剩余那么多殘保金,即使我不拿,也沒見得有對我有利的事情,還不如給我。

是的,我不是不理解。如果有一種賺錢又沒得罪人又不用付出的辦法,我也會要。但,這改變不了制度失敗的事實,一個幾乎赤裸裸的對金錢利益關系妥協的事實,從殘疾人到企業都是如此。無奈加妥協,被動加逃避,便是掛靠的真實寫照。

當保障政策淪為撈錢工具

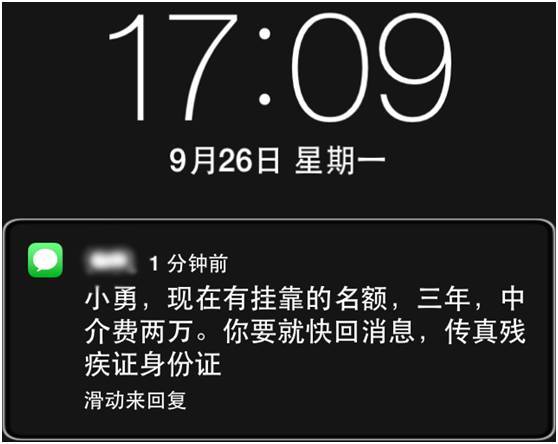

可惜很多人不知道,這項保障殘疾人就業的制度,居然可以和中介扯上關系了。為了滿足有的殘疾人想掛靠收入高一點的企業的需求,中介便出現了。于是,這些殘疾人和中介像談生意一樣,在收入與中介費做考量和選擇,甚至也有交了幾千中介費但沒掛靠成功的事。這項政策一定想不到自己的業務還可以發展到這樣的地步。

說得不客氣一點,掛靠,一是殘疾人向迫切的金錢需求妥協的結果,拿到這個錢,對于什么政策制度,見鬼去;二是企業對錄用多元人才的漠視和對被迫繳納保障金的妥協的結果,本來可以把用來支付掛靠的錢用于改變工作環境,提升人才管理能力,自以為可以借此躲開了政策漏洞,實際上失去了自身成長的主動權;三是政府對政策、對企業和對殘疾人不負責任的結果,默許假就業當真就業,本身就是行政不作為;一頭收了巨額的保障金總是花不完或花到不該花的地方,一頭是急需用錢的就業培訓及服務發展得相當粗糙滯后,流于形式,這更是行政不作為。

制度回歸本意會是怎樣?

接著也一定有很多人發起質疑了:道理說了那么多,那你倒說說看,這個制度應該是什么樣子的?應該怎么做?

這項制度應該發揮的作用是:愿意招錄殘疾人的用人單位,將獲得保障金的支持;提供就業培訓和就業服務的機構也將得到支持;有志于自身更好地適應職場環境的殘疾人也可以獲得支持,但是這些支持,都不得以直接的金錢需要為目的,而是提升殘疾人的就業能力和企業錄用殘疾人的能力與動力。

對于殘疾人的生活保障,應當由其他財政預算來支持。用保障金來承擔這個救濟功能,一來讓那些繳納了保障金的企業真的不值了,搞得自己像是被迫做慈善一樣,而且還不絲毫不留美名,形同讓企業自我剝削;二來讓原本用于殘疾人生活保障的專項財政從此變得沒必要;三是蒙蔽了保障金制度的本意,讓就業保障金淪為利益切割、逃避責任的載體。

具體說來,掛靠或想掛靠的殘疾人、用人單位(企業)和政府應當做的事情如下:

殘疾人可以在拿著掛靠的收入的時候,也要清楚這是什么回事。雖然不會得罪誰,但如果滿足于這個收入,便失去了維護自己就業權利的意識和底氣。如果知道只拿錢不工作并不是很有尊嚴、很光彩的事情,那就多留意一些真正能提升自己就業能力、改善自己工作環境的機會,必要的時候光明正大地說出自己的訴求。

用人單位(企業)可以把用于掛靠的錢用于為提升錄用多元人才改善工作環境,爭取開發更多的就業支持,讓相同的成本產生更長遠、更正面的意義。用人單位在殘疾人就業當中發揮最大的主動性,對自己和自己同行繳納的保障金有最大的話語權,而不是被動地逃避、妥協。

對于政策制定方的政府,責任更重大。一方面,需要自身落實按比例就業政策,而不是通過財政代扣把錢從左口袋轉到右口袋;另一方面,將懲罰企業的思路轉向支持和引導企業將資金投入到為錄用多元人才改善工作環境上,而不是放任企業通過假就業來逃避責任,幫自己承擔生活救濟的責任;如果真的不知道怎么把那些錢花出去,想直接救濟殘疾人的生活,為什么不直接把錢拿去扶貧,好讓大家光明正大去申請,何必麻煩企業用這樣的方式來變相使用這個錢,引來那么多誘惑,還淪為撈錢工具。同時,還應將保障金開放給殘疾人就業培訓及服務機構,發展專業的殘疾人就業服務,比如,在社工專業中增設殘疾人就業輔導員、設立職場無障礙及合理便利支持基金,供有就業發展需要的個人、企業或機構申請,而不是交給已經高度官僚化的殘聯便自以為是地高枕無憂。

掛靠,將何去何從,誰人與關

掛靠,是一個惡性循環的開始,也是一個惡性循環的結果。好就好在,不管是《中共中央組織部等7部門關于促進殘疾人按比例就業的意見》,還是《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》,都有了相當的進步。可惜,還是沒能從根本上正視殘疾人就業問題。

如果我們只需要為自己當下眼前的利益著想,而不需要正視這背后對合法訴求的妥協,其實我們真的完全可以心安理得。聽起來,誰都那么無力、無奈,誰都不必那么認真。

可惜,未來的你,未來的我們,也有無數個“眼前的利益”。以為都是別人怎么樣政策怎么樣,其實自己何嘗不是其中一分子呢?

如若我們自甘不擔當,也罷了。

來源 | 有為雜志 作者:楊破

上一篇: 掛靠導致合同無效,如何維權

下一篇: 殘疾證掛靠犯法嗎?掛靠殘疾證的風險!

- 做獵頭顧問怎么樣 [06-14]

- 建筑企業、建筑資質、建造師,這三者之 [07-14]

- 為什么說越早通過監理工程師考試越好? [08-05]

- 2023年一級建筑師年薪情況如何呢? [09-05]

- 2023年二建考試會更難?如何備考? [03-09]

- 325建筑網十周年回饋,全場會員88 [04-17]

- 辦理325建筑網VIP送騰訊、愛奇藝 [11-05]

- 關于過期掛靠信息清理的說明 [04-17]

- 水利部嚴查“掛證”現象,行業即將迎來 [02-18]

- 一個建造師的痛苦掛證經歷與教訓 [03-01]

- 經濟下行壓力下,掛靠為何仍成整治重點 [11-17]

- 建造師掛項目風險大嗎? [03-17]

- 報考一級造價工程師有限制專業嗎? [10-16]

- 一級建造師掛靠市場現狀分析:價格差異 [11-19]

- 什么是資質建筑? [10-28]

- 2025年證書掛靠行情解析:掛證嚴查 [02-07]

- 建造師掛靠如何避免陷阱? [02-14]

- 如何識別靠譜中介?建造師選擇中介的七 [01-02]

- 30歲了,會不會因為自己不喜歡的工作 [11-02]

- 2025年證書掛靠市場動蕩:哪些證書 [02-13]

- 建造師證社保不唯一安全嗎? [03-26]

- 自己的證書被其他單位掛了怎么辦? [03-24]